Préambule: Le prix de la liberté

La démocratie serait le gouvernement le plus naturel à l'homme; la prise de décision en commun, dans le respect de l'égalité, aurait été la règle dans les tribus et les villages préhistoriques; cette thèse, défendue par Jean Baechler dans un ouvrage magistral intitulé Démocraties (Calmann-Lévy, 1985), trouve une confirmation dans la manière dont de nombreuses ethnies amérindiennes conduisent leurs propres affaires. Dans les temps historiques, où il existe des États de plus en plus structurés, la démocratie est plutôt l'exception que la règle, à ce point qu'on a employé l'expression pour désigner le climat dans lequel les Athéniens en ont fait l'expérience pour la première fois.

Nous nous limiterons aux temps historiques et notre point de départ sera donc Athènes, la cité de Solon et de Périclès. Si cette cité est l'un des hauts lieux de la culture, c'est avant tout parce qu'elle est la terre mère de la justice en Occident. Très tôt de bonnes lois y protégèrent les hommes contre l'esclavage, l'exil et la mort injustes. Ces lois ont préparé le terrain à recevoir des institutions démocratiques qui servent encore de modèles.

Aujourd'hui ce sont diverses ethnies à travers le monde qui sont condamnées à l'exil, quand elles ont le bonheur de conserver leur vie; hier c'étaient les Juifs chassés par Hitler ou les Caucasiens déportés par Staline; deux siècles auparavant les Acadiens avaient eu le même sort.

Qui, en songeant à tous les pays déchirés, ne rêve pas d'un Juste qui ferait la paix entre les factions rivales, en donnant à chaque groupe la part de pouvoir et de richesse qui lui revient? Un tel Juste a existé en Grèce au Vle siècle av. J.-C. Il s'appelait Solon. Il fut le grand législateur d'Athènes. Ses lois ont redonné leur pays, l'Attique, à des citoyens exilés pour des raisons semblables à celles qui, encore aujourd'hui, arrachent chaque année des millions d'êtres humains aux paysages qui les ont vus naître. L'histoire a reconnu la vérité du jugement que Solon a lui-même porté sur son œuvre.

« J'ai ramené dans leurs foyers

par Zeus bâtis

Les exilés, innocents ou non,

engloutis dans le malheur, vendus,

chassés ou bien partis

d'eux-mêmes, et si longtemps errant à l'étranger,

Qu'ils avaient oublié la langue de leurs pères! »

Les hommes se sont toujours sentis impuissants devant des exils aussi injustes, et aujourd'hui plus que jamais peut-être. Ce sentiment d'impuissance, qui fait lui-même partie du mal qu'il faut combattre, il est une façon simple d'y échapper : l'étude des conditions dans lesquelles le règne de la justice a été établi au cours de l'histoire. Cette étude est le premier but de l'éducation, le cœur de ce qu'on appelle la culture.

Certes, connaître ne suffit pas pour agir. Dans l'ordre technique, quand on connaît les lois de la mécanique, on peut fabriquer un levier et s'en servir pour soulever le monde. Il ne suffit pas de connaître l'inspiration et la méthode de Solon pour lutter efficacement contre l'injustice en tout temps et en tout lieu. Nos esprits habitués aux résultats de la technique ont hélas! un mouvement de recul devant l'inutilité et l'inefficacité apparente de l'étude des choses humaines. À quoi bon se donner la peine de pénétrer les mystères du passé, si le profit que l'on peut tirer de cette incursion n'est pas assuré?

Ce doute à l'égard de la connaissance du passé, et de la culture en général, doute qui dégénère souvent en cynisme, est renforcé par la conviction que la relative harmonie dont jouissent les sociétés riches, en cette fin de millénaire, est la règle dans l'histoire plutôt que l'exception. Puisque tout va somme toute assez bien, quand on se laisse porter par le progrès, à quoi bon remonter par des sentiers abrupts jusqu'à la source du bien? La méditation sur l'exemple du sage Solon aurait-elle empêché telle ou telle guerre fratricide d'hier ou d'aujourd'hui? Peut-être pas. Mais, sous prétexte que son efficacité n'est pas garantie, faut-il renoncer à la seule chose dont on ait lieu de croire qu'elle puisse faire obstacle à la violence : la lumière, la chaude lumière qui rayonne des êtres épris de justice?

L'exemple de Solon est positif, nous pouvons nous en inspirer; mais moins d'un siècle après l'instauration de la pleine démocratie, Athènes était déjà gangrenée par la démagogie. Ce mot dont le sens étymologique est guide du peuple (demos, agôgos) a fini par signifier corrupteur du peuple. Il désigne ceux qui, pour obtenir les faveurs de la foule, pour être élus par exemple à un poste important, font des promesses sans commune mesure avec les ressources de l'État. Athènes a été très tôt la proie de ces irresponsables. Et les leçons les plus précieuses que nous pouvons tirer de son histoire sont sans doute celles qui pourraient nous aider à diagnostiquer, prévenir et enrayer le mal démagogique.

Première partie: La démocratie athénienne

Chapitre 1: La société homérique

Dans la société que décrit Homère, celle du XIIe siècle avant Jésus-Christ, deux choses préfigurent et préparent la démocratie qui apparaîtra sept siècles plus tard : la liberté de parole et un souci de l'autre prenant la forme tantôt de l'hospitalité, tantôt de la compassion.

Au Metropolitan Museum de New York, on peut voir un tableau de Rembrandt qui résume le parcours de ce livre. Un philosophe, Aristote (~384 ~322), y contemple un poète qui a vécu cinq cents ans avant lui, Homère. La grande tradition grecque est suspendue, presque palpable, entre leurs regards.

Aristote, dans le tableau, est lui-même un vieillard inquiet qui semble implorer la lumière, attendre une réponse à des questions que les hommes ne cesseront plus de se poser : comment protéger les libertés, comment faire régner la justice, quelle est la meilleure forme de gouvernement?

Il avait bien des raisons d'être inquiet. Son maître Platon (~428 ~347), avait rêvé d'une cité idéale; il avait même trouvé en Dion de Syracuse le jeune prince philosophe qui allait donner corps à son rêve. Aristote sera témoin de l'échec de Dion, échec qui fut, à une échelle infinitésimale, la préfiguration de tous les échecs futurs de l'idéalisme en politique, dont celui du communisme. Aristote aurait pu prendre à son compte ce mot qu'un sage anglais, Lord Acton, prononcera au début du vingtième siècle: « Le meilleur moyen de faire de la terre un enfer, c'est de vouloir en faire un paradis ».

Aristote donc appelle la lumière de son regard tourné à la fois vers le buste d'Homère et vers l'infini. Sa main droite, une main anguleuse et décharnée de vieillard, est posée sur la tête du poète aveugle. Une lumière tout intérieure émane du buste d'Homère et, conduite par la main et le bras d'Aristote, elle enveloppe ce dernier d'un manteau d'or. Tel est en effet le génie de Rembrandt: transformer la lumière en or.

Cette lumière devenue or est aussi celle du soleil couchant. Avec Homère, le soleil se levait sur la Grèce, il se couche avec Aristote, le dernier témoin de la gloire d'Athènes, l'auteur de la synthèse ultime et, par là, le précepteur de la postérité occidentale.

Nous retrouverons Aristote à la fin de cet ouvrage, et auparavant tous les sages, tous les gouvernants, tels Solon et Périclès, pour lesquels il aura eu de l'admiration. Mais pourquoi Aristote attachait-il tant d'importance à Homère et pourquoi convient-il que nous l'imitions? Pourquoi convient-il qu'au seuil d'un ouvrage sur la démocratie athénienne, nous interrogions un poète ayant décrit une guerre entre rois, la Guerre de Troie, survenue sept cents ans avant l'avènement de la démocratie à Athènes?

Les poèmes d'Homère, l'Iliade et l'Odyssée, étaient la Bible des Grecs, ils se les transmettaient oralement et tout nous invite à penser qu'ils y puisaient une énergie spirituelle comparable à celle que leur apportait, sur le plan physique, la nourriture qu'ils tiraient de la mer et de leurs terres, encore fertiles à ce moment-là.

Mais autant la Bible est caractérisée par des prophètes s'adressant à la foule du haut d'une montagne, autant les poèmes homériques, l'Iliade en particulier, ressemblent à une fête de la libre parole où les dieux et les hommes semblent prendre plaisir à soumettre leurs décisions à la discussion publique.

On trouve toutefois, dans l'évangile de saint Jean, une phrase qui s'applique parfaitement bien à la tradition grecque : « Au commencement, était le Verbe ». Au commencement de la Grèce, était la parole.

La liberté de parole

L'Iliade s'ouvre sous le signe d'une indomptable liberté de parole. Les assemblées succèdent aux assemblées. Dans la toute première scène, le plus vaillant des guerriers, Achille, s'adresse publiquement à son chef, Agamemnon, sur un ton qui, en d'autres temps, l'aurait conduit au peloton d'exécution : « Ah! coeur vêtu d'effronterie et qui ne sait songer qu'au gain! Comment veux-tu qu'un Achéen puisse obéir de bon coeur à tes ordres! [...] Sac à vin! Oeil de chien et coeur de cerf! »

Plus loin, on entend Hera qui tient tête à Zeus : « Attention, dit-elle à son terrible mari, au geste que tu t'apprêtes à poser en faveur des Troyens sur les conseils de la trop belle Thétis! » L'égalité entre les femmes et les hommes, et le droit de parole qui l'accompagne, existait donc déjà chez les Grecs du temps d'Homère, parmi les dieux, sinon parmi les hommes!

Qu'en était-il de l'égalité entre les combattants? On tremble pour Thersite, un simple soldat, quand il s'adresse en ces termes au généralissime Agamemnon : « Allons! fils d'Atrée, de quoi te plains-tu? Tes baraques sont pleines de bronze, tes baraques regorgent de femmes, butin de choix, que nous les Achéens, nous t'accordons à toi, avant tout autre, chaque fois qu'une ville est prise. [...] Ah! poltrons! lâches infâmes! Retournons donc chez nous avec nos nefs et laissons-le là en Troade, à cuver ses privilèges ».

Thersite est-il exempt de ce ressentiment qui entache si souvent la quête de la liberté et de l'égalité? Ce danger n'échappe pas au regard d'Homère. Thersite est présenté sous un jour qui incite à penser que ses lacunes personnelles teintent son amertume : « Son coeur connaît des mots malséants à foison [...] Bancroche et boiteux d'un pied, il a de plus les épaules voûtées, ramassées en dedans. Sur son crâne pointu s'étale un poil rare ».

Mais cet homme prend la parole, à ses risques, et c'est ce qui importe. Après avoir parlé, Thersite sera battu par Ulysse, et chose plus triste encore, renié par ceux qui l'avaient applaudi quelques minutes auparavant. « Il s'assied, pris de peur et, sous la souffrance, le regard éperdu, il essuie ses larmes. Et malgré tout le déplaisir, les autres à le voir ont un rire content ».

Ne soyons pas trop sévères pour les compagnons de Thersite. La liberté de parole existait dans la Grèce décrite par Homère, mais elle était limitée, elle n'était pas universelle. Fondée sur la propriété, dont nous savons qu'elle comportait une dimension religieuse, cette liberté était une responsabilité tout autant qu'un droit. Chacun, chaque père de famille, devrions-nous préciser - car la société décrite par Homère est patriarcale - devait défendre les dieux et les couleurs de sa maison, comme, à une échelle plus élevée, ceux de la cité.

Avant tout, la parole devait être raisonnable. Nous sommes au pays de la raison, du logos, mot qui signifie à la fois discours et raison. Thersite a été battu parce qu'il avait injustement pris la parole, et surtout parce qu'il ne respectait pas la règle de la mesure et de la raison. En se querellant avec le roi, déversant sur lui un flot d'injures, il voulut être plus qu'il n'était. C'était là de la démesure, de l'hybris, mot qui est synonyme de mal chez les Grecs. Surtout, et c'est là sans doute que le génie grec s'exprime avec le plus de force, Thersite est battu parce que ses avis sont insensés. Homère le qualifie de « parleur sans mesure », de « palabreur stupide » dont l'esprit « abondait en paroles de désordre pour chercher, vainement, mais contre le bon ordre, querelle aux rois ».

Homère insiste sur l'importance de savoir dominer la parole; de l'éloquence de Nestor, le sage de l'assemblée, celui qui avait vu mourir deux générations d'hommes « doués de parole », il dit : « Sa voix coule de sa langue, plus douce que le miel ». Quant aux mots d'Ulysse,« ils tombent sur le peuple comme des flocons de neige ».

La description qu'Homère fait du bouclier d'Achille en dit long sur l'animation des débats à l'agora, ainsi que sur les rapports de la parole avec la justice :

« Héphaïstos y fit maint ornement bien ouvré, avec un art savant [...]. La foule à l'Agora était rassemblée. Une querelle s'y était élevée. Deux hommes se querellaient pour le prix d'un meurtre. L'un affirmait avoir tout donné, et le déclarait devant le peuple, l'autre niait avoir reçu quoi que ce soit. Tous deux s'élançaient vers un témoin, pour en finir. La foule criait, partie pour l'un, partie pour l'autre, soutenant l'un ou l'autre; des hérauts contenaient la foule. Les anciens étaient assis sur des pierres polies, dans le cercle sacré. Leurs sceptres étaient dans les mains des hérauts dont la voix ébranle l'air. Ils les prenaient ensuite, s'élançaient, donnaient leur avis à tour de rôle. Au milieu étaient déposés deux talents d'or, pour celui qui, entre eux, prononcerait le jugement le plus droit ».

Au tribunal, les citoyens plaidaient eux-mêmes leur cause; sur ce point au moins, chacun avait la liberté de parole et cette liberté, si l'on en faisait un bon usage, si l'on plaidait sa cause avec brio, si l'on faisait coïncider parole et raison, enfantait la justice. Voilà sans doute l'une des raisons pour lesquelles l'éducation en général, et l'art de la parole en particulier, la rhétorique, avaient une telle importance dans la vie des Athéniens : la justice et les autres avantages de la citoyenneté n'étaient vraiment accessibles qu'à ceux qui savaient parler. C'est ainsi qu'un pouvoir d'assurer sa propre défense, qui était aussi un devoir, devenait un puissant mobile pour parfaire son éducation. On dit souvent qu'il faut être éduqué pour être en mesure de participer au pouvoir en démocratie. L'inverse est aussi vrai : le pouvoir oblige à se mettre à l'étude. Le manque d'intérêt pour l'école est presque toujours le signe d'un insurmontable sentiment d'impuissance.

La parole séparée de l'action

n'est que verbiage; l'action sans

la parole devient agitation.

Un mystère plane toutefois sur ces Grecs qui sont à la fois grands parleurs et hommes d'action exceptionnels. Comment parvenaient-ils à concilier ces deux talents qui paraissent incompatibles, le grand parleur et le grand homme d'action n'ayant que mépris l'un pour l'autre. Il n'en était pas ainsi au temps d'Homère, du moins si l'on en croit Hannah Arendt qui écrit dans Condition de l'Homme moderne : « On ne comprend le prestige de l'Achille homérique qu'en le regardant comme "faiseur de grandes actions et diseur de grandes paroles" . [...] La pensée venait après la parole, mais l'on considérait le langage et l'action comme choses égales et simultanées, de même rang et de même nature; et à l'origine, cela signifiait non seulement que l'action politique, dans la mesure où elle ne participe pas de la violence, s'exerce généralement au moyen du langage, mais de façon plus fondamentale, que les mots justes trouvés au bon moment sont de l'action, quelle que soit l'information qu'ils peuvent communiquer. Seule la violence brutale est muette, et c'est pourquoi elle ne saurait avoir de grandeur » (Calmann-Levy, Paris, 1985).

Le discrédit du parlementarisme, et donc de la parole, au profit du pouvoir exécutif, et donc de l'action, est l'un des symptômes inquiétants que l'on peut observer dans les démocraties contemporaines. Sans doute a-t-il sa racine, par-delà les mœurs politiques superficielles, dans une dissociation croissante de la parole et de l'action. Coupée de l'action, de la détermination et du réalisme qu'elle suppose, la parole devient verbiage sans conséquences; il importe peu qu'elle soit vivante, claire et concise. Coupée de la parole, et de la pensée liée à la parole, l'action tend à trouver sa justification en elle-même; il faut que tout bouge... et vite! Dans quelle direction? Peu importe! D'un côté le verbiage, de l'autre l'agitation! Tandis que l'action et la parole ne font qu'un, comme le prouve l'exemple de tous ces Grecs illustres qui, d'Achille à Périclès, en passant par Solon et Thémistocle, ont été de grands orateurs et de grands soldats.

Dans la liberté de parole qui est la marque de l'Iliade, on peut voir le prélude de cette démocratie par laquelle Athènes se distinguera quelques siècles plus tard. Le respect du droit de parole dans l'œuvre d'Homère ne prouve toutefois pas que ce poète est un démocrate. L'exercice de ce droit est largement indépendant des régimes politiques. Il n'est pas incompatible avec la monarchie. En France, sous le bon roi Henri IV, la liberté de parole était peut-être plus grande qu'elle ne l'est aujourd'hui. Quelles sont donc les conditions de cette liberté, où a-t-elle ses racines? Dans un sentiment de dignité reposant lui-même sur une identité à la fois biologique et culturelle? Pourquoi le simple exercice de la raison, dont chaque être humain possède sa part, ne s'accompagne-t-il pas toujours de la liberté de parole?

Monarchistes et démocrates auraient les uns et les autres d'excellentes raisons de se réclamer d'Homère. Dans l'Iliade, on trouve en effet ces mots : « Avoir trop de chefs ne vaut rien, qu'un seul soit chef...». Mais peut-être Homère ne songeait-il qu'à l'armée quand il parlait ainsi, car voici comment, dans la seconde de ses œuvres, l'Odyssée, les hommes civilisés, dont il est, se situent par rapport aux barbares Cyclopes, ces êtres monstrueux n'ayant qu'un œil au milieu du front :

« Nous arrivâmes à la terre des Cyclopes, ces géants sans lois, qui se fient aux dieux immortels et ne font de leurs bras aucune plantation, aucun labourage; chez eux, tout naît sans que la terre ait reçu ni semence ni labour.[...] Ils habitent les faîtes des hautes montagnes dans des antres creux. Ils n'ont ni assemblées délibérantes ni lois [...]: Chacun fait la loi à ses enfants et à ses femmes, sans souci l'un de l'autre ».

« Chacun fait la loi à ses enfants et à ses femmes, sans souci l'un de l'autre ». Les Cyclopes ne forment pas une société puisqu'ils n'ont pas le souci l'un de l'autre. Ils ont droit de vie et de mort sur tous ceux qui dépendent d'eux. Mais voici par opposition la cité, la civilisation : les lois y créent l'égalité, les assemblées délibérantes y rendent la liberté possible, le souci l'un de l'autre fait la fraternité. Les trois grands idéaux de la Révolution française étaient donc déjà présents dans l'Iliade.

Le souci de l'autre se traduit par la philia (amitié, solidarité) dont parlera Aristote. « La philia, quel que soit l'équivalent français adopté, c'est la réserve de chaleur humaine, d'affectivité, d'élan et de générosité (au-delà de la froide impartialité et de la stricte justice ou de l'équité) qui nourrit et stimule le compagnonnage humain au sein de la Cité : et cela à travers les fêtes, les plaisirs et les jeux comme à travers les épreuves. La philia, c'est aussi le sentiment désintéressé qui rend possible de concilier, comme le veut Aristote, la propriété privée des biens et l'usage en commun de ses fruits, conformément au proverbe - repris par l'auteur de la Politique à l'appui de sa thèse opposée à Platon - qu'entre amis "tout est commun" ». (J.-Jacques Chevallier, Histoire de la pensée politique, Tome 1, Payot, Paris 1979.)

Le souci de l'autre

La compassion

L'Iliade raconte la guerre de Troie. Le récit d'une guerre est une chose banale et en tant que telle l'Iliade est pour bien des gens moins captivante qu'un bon film sur la Guerre de 1939-45. L'indifférence au texte se transforme toutefois en intérêt passionné dès lors que l'on a compris que pour Homère le récit de la guerre, jusque dans ses moindres péripéties, est avant tout une occasion de faire au monde la plus précieuse des révélations : un poète bien inspiré, quoiqu'il appartienne à l'un des peuples en guerre, est capable de s'élever au-dessus de la mêlée, affirmant ainsi cette souveraineté de l'intelligence qui est la condition de la souveraineté de la loi qu'on oppose à la force.

Homère est Grec. On s'attend donc à ce que dans ses poèmes épiques, il prenne le parti des Grecs. Les épopées sont généralement des chants patriotiques.

Or, dans l'Iliade, un même soleil rayonne sur les Grecs et sur les Troyens. L'auteur témoigne de la même compassion pour les uns et pour les autres. « Ils gisaient, aux vautours beaucoup plus chers qu'à leurs épouses », dit-il d'Hector et des autres guerriers troyens morts ou blessés. En guise de dernier adieu à sa femme, Andromaque, Hector remet leur fils dans ses bras; « elle le reçoit sur son sein parfumé, avec un rire en pleurs ».

Mais, peu après avoir tué Hector et d'autres Troyens, Achille perd son meilleur ami, Patrocle et c'est lui désormais qui inspire de la compassion :« Mais Achille pleurait, songeant au compagnon bien-aimé; le sommeil ne le prit pas, qui dompte tout; il se retournait, çà et là..»

Nous sommes ici à la source où le mot humain prend son sens. À certains moments, aussi rares que merveilleux, les ennemis se réconcilient dans une admiration réciproque. Hector vient de mourir sous les coups d'Achille, mais ce dernier demeure un être humain aux yeux de Priam, le père d'Hector:

« Quand le désir de boire et de manger fut apaisé,

Alors le Dardanien Priam se prit à admirer Achille,

Comme il était grand et beau; il avait le visage d'un dieu.

Et à son tour le Dardanien Priam fut admiré d'Achille

Qui regardait son beau visage et qui écoutait sa parole.

Et lorsqu'ils se furent rassasiés de s'être contemplés l'un l'autre...»

Dans toutes les situations d'où nous viennent la plupart de nos malheurs - conflits raciaux ou passionnels, tensions sociales - l'intelligence s'identifie entièrement à la tendance naturelle : détester celui qui est trop différent. Dans toutes ces situations également, le salut vient de ce que l'intelligence se détache de la tendance naturelle pour s'élever au-dessus de la mêlée. Par là elle accède à l'universel. Le règne de la force est suspendu. L'espoir est permis.

« L'Illiade, écrira Simone Weil, est une chose miraculeuse. L'amertume y porte sur la seule juste cause d'amertume, la subordination de l'âme humaine à la force, c'est-à-dire, en fin de compte, à la matière. Cette subordination est la même chez tous les mortels, quoique l'âme la porte diversement selon les degrés de vertu. Nul dans l'Illiade n'y est soustrait, de même que nul n'y est soustrait sur terre. Nul de ceux qui y succombent n'est regardé de ce fait comme méprisable. Tout ce qui, à l'intérieur de l'âme et dans les relations humaines, échappe à l'empire de la force, est aimé, mais aimé douloureusement, à cause du danger de destruction continuellement suspendu. Tel est l'esprit de la seule épopée véritable que possède l'Occident ». (La Source grecque, Simone Weil, Collection , Gallimard, Paris, 1953.)

L'hospitalité

Si l'Illiade est le poème où le cœur et l'intelligence s'élèvent, unis dans la compassion au-dessus de la mêlée guerrière, l'Odyssée est le poème où l'on voit le même miracle s'accomplir dans la vie quotidienne, sous la forme de l'hospitalité. Ulysse était l'un des rois grecs qui avaient participé à la guerre de Troie; l'Odyssée raconte les péripéties de son voyage de retour vers son royaume, l'île d'Ithaque et vers sa fidèle épouse Pénélope qui l'attend entourée de prétendants - au trône... et au lit - du maître absent.

Dans les pays de vieille chrétienté, on se souvient de ces mendiants que l'on traitait avec égards, jusqu'à leur offrir une place à la table familiale, parce qu'on voyait en eux des envoyés de Dieu, sinon Dieu lui-même sous la forme d'un pauvre. Les Grecs du temps d'Homère traitaient les mendiants avec les mêmes égards, pour les mêmes raisons. C'est pourquoi, quand il aborde le pays des Phéaciens, Ulysse croit sage de se déguiser en mendiant avant de pénétrer dans le palais. L'un des invités du roi, Antinoos, l'accueille en ces termes, avant de le frapper avec un tabouret :

« Quelle divinité a conduit ici cette peste, ce fléau des repas? Tiens-toi au milieu, loin de ma table [...] ». Ce n'est toutefois pas le mendiant, c'est Antinoos qui encourt le reproche général : « Tu as eu tort de frapper un malheureux mendiant, ô homme pernicieux; peut-être est-ce quelque dieu venu du ciel. Les Immortels parcourent les villes sous les traits des étrangers; ils prennent des formes nombreuses afin de connaître par eux-mêmes la violence ou la justice des hommes ».

C'est aussi du statut sacré de l'étranger que se réclame Ulysse lorsqu'il s'adresse au Cyclope :

« Nous voici donc à tes genoux dans l'espoir que tu nous accueilles et que, de plus, tu nous fasses un don, selon la coutume des hôtes [...] Zeus défend l'étranger comme le suppliant, il est l'hospitalier, l'ami des hôtes respectables! »

À ces mots, il [Polyphème] répliqua aussitôt d'un cœur cruel : « Il faut que tu sois bien sot ou que tu viennes de fort loin pour me demander de craindre et de respecter les dieux! »

Après que le Cyclope eût mangé certains des compagnons d'Ulysse, ce dernier put lui lancer de son bateau :

« Ce n'étaient pas les compagnons d'un lâche, Polyphème, que tu mangeas par violence au fond de ton antre! Tu n'auras pas tardé à payer le prix de tes crimes, cruel qui ne craint pas de dévorer des hôtes en ta maison! Zeus et les autres dieux t'en ont châtié! »

Dans la Grèce antique, l'étranger n'avait toutefois pas l'ensemble des droits que lui confèrent les droits de l'homme dans les démocraties contemporaines. Les égards qu'on avait pour lui ne lui étaient pas dus parce qu'il était un être humain, ils étaient plutôt un hommage que l'on rendait aux dieux.

L'hospitalité moderne paraît préférable à la mentalité ancienne, en raison de son caractère légitime et universel, mais dans quelle mesure peut-elle devenir réalité là où les hôtes ont perdu tout sens du sacré?

Le souci de l'autre est parfois si vrai, si émouvant dans l'Odyssée qu'on en acquiert la conviction que l'homme ne peut que descendre au-dessous de lui-même en perdant sa dimension religieuse.

Quand il rentre chez lui, Ulysse se déguise de nouveau en mendiant, cette fois pour mettre les siens à l'épreuve, pour s'assurer qu'il est l'objet d'un amour inconditionnel. Nos pauvres amours sont presque toujours secrètement malheureuses justement parce que nous ne savons pas si on nous aimera encore quand nous aurons perdu tel ou tel avantage extérieur. D'où l'importance dans le patrimoine universel, de contes comme La Belle et la Bête ou comme Cendrillon, où l'amour subit l'épreuve de l'apparence misérable.

Homère dans l'Odyssée se hisse à ce niveau d'inspiration. Rien n'est plus touchant que l'accueil de son vieil ami, le porcher Eumée, lequel le reconnaît sans le reconnaître :

« Étranger, je n'ai pas le droit, quand même viendrait quelqu'un de plus misérable que toi, de manquer de respect envers un hôte. Ils sont tous envoyés par Zeus, étrangers et mendiants. [...] Ah! celui dont les dieux ont empêché le retour, celui-là m'aurait aimé avec sollicitude ».

Notons au passage la qualité des rapports sociaux dans cette Grèce homérique, gouvernée par des rois civilisés. Le souci de l'autre s'étend chez Ulysse jusqu'aux bêtes, jusqu'à son chien Argos qui meurt de joie en le revoyant :

Quant au chien Argos, la mort noire le prit dès qu'il eût revu son maître.

Quand le souci de l'autre a pour objet la belle Nausicaa, fille du roi des Phéaciens, l'art, si difficile pour l'homme, de dire son désir en le sublimant, reçoit sa forme universelle.

Quel est le sort du mendiant

quand l'État ne le traite

plus en homme et quand les hommes

ne voient plus de dieu en lui?

Après un naufrage, Ulysse est venu s'échouer sur une plage, où, couvert de feuilles, il refait ses forces en dormant. Nausicaa s'approche de cette plage, avec ses servantes pour y faire la lessive et y jouer à la balle. Leurs cris réveillent Ulysse :

« Et ne sachant que faire en sa pensée et en son cœur, il se dressa.

"Hélas! en quel pays, chez quels mortels me voilà revenu?

Suis-je chez des sauvages, des hommes féroces et injustes parvenu?

Ou chez des gens qui respectent les dieux et qui aiment les hôtes qu'ils accueillent?

Ce que j'entends est-ce que ce sont des fraîches voix de filles?" »

Voici comment cet homme, réduit par le malheur à l'état végétal, entre dans les grâces de la belle qui l'a réveillé par son chant :

Mais allons, il faut tâcher de voir les choses de mes yeux!

Ainsi dit le divin Ulysse, et il émergea des broussailles.

Dans la verdure épaisse sa forte main cassa un rameau couvert de feuillage, afin qu'il puisse en voiler sa virilité.

Ulysse appartient encore au monde végétal, dans son ascension vers l'humanité... et l'aménité; il deviendra d'abord animal:

« Puis il sortit, de même qu'un lion des bois, à sa propre force confié,

S'en va à travers la pluie et le vent, et ses yeux sont remplis de feu,

Il se jette sur les moutons et sur les boeufs,

Il court forcer les daims sauvages, et son ventre lui ordonne

D'aller attraper les troupeaux jusque dans la ferme dont les murailles sont bonnes.

De même s'avançait Ulysse au milieu des filles bien bouclées.

Et cependant il était nu, mais c'était la nécessité qui le poussait ».

Nausicaa devine l'homme dans cette brute, peut-être le fait-elle naître par son regard? Ses servantes sont effrayées, elle est attendrie :

« Alors leur apparut cette forme souillée et abîmée par la mer,

Et du coup elles se mirent à courir éperdues jusqu'au bord de la mer.

Seule ne bougea pas la fille d'Alkinoos, car Athéna

Lui mettait dans le cœur cette audace, et ses membres de peur ne tremblaient pas.

Elle était debout, elle faisait face, et Ulysse réfléchissait ».

Ulysse réfléchissait! C'est ainsi qu'un homme emporté devint un être suppliant :

« Irait-il toucher en l'implorant les genoux de cette fille au visage plein d'attraits?

Ou bien sans plus avancer, ne devait-il la supplier que par des mots bien plaisants,

Pour qu'elle indiquât le chemin de la ville et lui fît donner des vêtements?

Il pensa, tout pesé, qu'il valait mieux ne pas s'approcher

Et seulement avec des mots plaisants la supplier.

Et il commença aussitôt cette plaisante et habile prière...»

Et voici comment, d'Ulysse à Tristan, de Tristan à Roméo, de Roméo à Cyrano, l'homme civilisé dit son désir. Le ton varie selon les époques. L'hésitation admirative et respectueuse demeure :

« Reine, je suis à tes genoux, que tu sois déesse ou mortelle.

Si tu es déesse, chez les dieux qui habitent les champs du ciel,

Tu dois être Artémis, la fille de Zeus tout puissant:

La taille, la beauté, l'allure, tout me paraît ressemblant.

Si tu es mortelle, chez les hommes qui habitent la terre,

Mes yeux n'ont jamais vu de créature dont ils fussent pareillement éblouis,

Ni chez les dieux, ni chez les hommes et ta beauté me confond ».

Nausicaa à son tour est associée au végétal, mais pour en être glorifiée :

« À Délos autrefois, auprès de l'autel d'Apollon

J'ai vu quelque chose de pareil, une jeune pousse de palmier qui montait vers le ciel.

Et en voyant ce palmier, je demeurai dans l'extase.

Car jamais une lance pareille n'était montée de la terre

Et de même aujourd'hui ô femme, je suis dans l'extase et je te considère.

Mais j'ai terriblement peur de prendre tes genoux, vois comme ma peine est malheureuse! »

La beauté de Nausicaa et la raison d'Ulysse ont fait leur oeuvre: L'animal est devenu homme, l'homme est devenu un suppliant. Cette scène donne le ton de la façon dont Ulysse sera traité ensuite par ses hôtes. Une relation infiniment pudique se noue entre l'étranger et la jeune princesse. « Il faut, dira Nietzsche, quitter la vie comme Ulysse quitta Nausicaa, en la bénissant et non amoureux d'elle ».

Cette évocation de la civilité en amour est plus qu'une plaisante digression dans un ouvrage sur la démocratie. Le souci de l'autre est l'âme de cette forme de gouvernement. Si, là où il revêt la plus grande importance, dans l'amour, dans l'amitié ou dans les liens familiaux, le souci de l'autre est violent, ou muet, ce qui revient au même pour un Grec; ou si, tout en demeurant muet, il est inhibé jusqu'à la fuite, c'est signe que la société est malade et que, faute de trouver un remède intérieur à son mal, elle sera bientôt incapable de justice et de liberté, quelles que soient les règles de droit qu'elle se donne pour se guérir de l'extérieur.

Chapitre 2: Les malheurs du temps.

Quand la boîte de Pandore se déverse sur un pays

Entre le VIIIe et le VIIe siècle avant Jésus-Christ, Athènes a connu des heures sombres, qui font regretter la société évoquée dans l'Iliade et l'Odyssée. Cette époque est marquée par le passage d'une justice arbitraire rendue par les « juges mangeurs de présents » à celle qui s'exprime par la loi. Ce passage s'inscrit dans la misère des temps : la pauvreté extrême de la majorité face à la domination sans scrupules d'un petit nombre qu'on appelle oligarques. To patei mathos, la science par la souffrance, dira Eschyle. Il évoquait ainsi le prix que les Athéniens ont dû payer pour accéder à la science politique.

Les historiens nous apprennent que, pendant cette longue période, le pouvoir a appartenu, non à des rois capables de respecter des rites et des lois à l'intérieur de leur sphère d'influence, mais à de riches propriétaires terriens, les oligarques, qui ont rarement résisté à la tentation d'opprimer les petits paysans.

Ils faisaient les lois, dans le plus grand secret, nommaient les juges à leur convenance, prêtaient à des taux usuraires, de 50% et plus. Les trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire étaient entre leurs mains. Tout dans leur attitude à l'égard des plus pauvres témoignait de la conscience qu'ils avaient d'appartenir à une caste plus qu'humaine. Ce témoignage de l'un d'entre eux, le poète Theognis, est éloquent : « Frappe du talon la plèbe imbécile, pique-la de la pointe de l'aiguillon, mets-lui sur la tête un joug pesant : car tu ne trouveras nulle part, entre tous les hommes qui regardent le soleil, un peuple aussi ami de la servitude ».

L'esclavage, les petits paysans y étaient réduits par une loi des oligarques, par laquelle ces derniers s'octroyaient le droit de prendre la personne même de l'emprunteur comme garantie. Ce sont des lois de ce genre qui à Athènes, comme à Rome plus tard, permirent aux riches propriétaires d'agrandir indéfiniment leurs domaines.

Pour s'accaparer les terres voisines, appartenant à de petits paysans, ils consentaient à ces derniers des prêts usuraires (autorisés par leurs lois). Au moment du règlement des comptes, celui qui ne pouvait pas effectuer le paiement prévu devait soit s'exiler, soit payer de sa personne en devenant l'esclave de son créancier. Il était totalement exclu que le malheureux emprunteur puisse se tirer d'affaire par une faillite ou une hypothèque. Pour des raisons d'ordre religieux la terre était inaliénable. En principe, le créancier ne pouvait s'en emparer. Les oligarques réussirent à contourner la coutume par des procédés au sujet desquels les historiens ne s'entendent pas. Ils s'accordent seulement pour reconnaître que le déplacement des bornes dans un champ signifiait une mainmise par quelque puissant voisin et l'asservissement d'un paysan jadis libre.

Les Athéniens victimes d'injustice auraient pu se résigner à leur sort comme tant d'autres l'auraient fait à leur place, ils auraient pu s'incliner devant la force, comme devant le seul principe qui puisse régler les rapports sociaux. C'eût été la réaction normale, prévisible. « L'esclavage, a dit Auguste Comte, avilit l'homme au point de s'en faire aimer ».

Par bonheur, ces Athéniens, quelques-uns d'entre eux du moins, avaient conservé intacte leur capacité d'opposer leur parole indignée à l'abus de pouvoir. Certes, la première réaction devant l'injustice est viscérale et tous les êtres humains l'éprouvent. Chez les Athéniens, cette réaction n'a pas été étouffée. Avaient-ils conservé le souvenir fondé d'un âge d'or, comme plusieurs de leurs philosophes l'ont pensé? Avaient-il plutôt, à un degré exceptionnel, des aptitudes intellectuelles qui les rendaient capables de penser la justice parfaite et de mesurer à cette aune l'injustice dont ils étaient victimes?

La Boîte de Pandore

Le poète Hésiode, auteur des Travaux et des jours est l'un de ceux qui auront monté la garde de l'indignation devant l'injustice. Fils d'un père ruiné par le commerce maritime et qui doit s'exiler à Ascra en Béotie, Hésiode connaît le sort du petit paysan écrasé par les nobles et les dettes. Aux prises avec un frère malhonnête, qui multiplie les procès parce qu'il sait comment acheter les juges, Hésiode fait l'amère expérience de la justice des oligarques. Les juges qu'ils nommaient, il les appelle les dorophages, c'est-à-dire les mangeurs de présents.

Son pessimisme, dicté par les malheurs du temps, a aussi des racines mythologiques qui le teintent de fatalisme. À l'origine des maux dont souffre son époque, il voit Pandore, l'Ève des Grecs, le plus funeste cadeau qui ait été fait à l'humanité par les dieux. Ces derniers, voulant se venger de Prométhée qui leur avait dérobé le feu pour l'offrir aux humains, leur envoyèrent Pandore (de dôron: cadeau et pan: tout ), laquelle avait été façonnée par Héphaïstos de telle sorte que les mécanismes du mensonge, du langage séducteur, de la ruse permanente soient à jamais installés dans sa poitrine.

C'est par Héphaïstos,

le dieu boiteux et jaloux,

Le forgeron, artisan de toutes les vengeances,

que le mal entre dans le monde

et il y entre par l'intermédiaire d'une machine

installée à la place de l'âme d'une femme.

Ayant ainsi une machine à la place de l'âme, Pandore soulèvera le couvercle d'une jarre, appartenant à son mari Épiméthée et qui ne devait être ouverte sous aucun prétexte, car elle contenait tous les maux de la condition humaine. Ces maux s'échappèrent et quand la femme-cadeau voulut remettre le couvercle en place, il ne restait au fond que l'espérance.

D'où chez Hésiode, cette sombre vision de l'avenir: « On n'accordera plus aucune valeur au respect des serments, à la justice, au bien; les honneurs iront bien plutôt à qui perpétrera des crimes et des violences; la justice résidera dans la force, on ne respectera plus rien; le coquin provoquera la ruine de l'homme de bien en débitant sur son compte des propos tortueux, appuyés d'un faux serment; aux pas de tous les misérables mortels s'attachera la jalousie médisante, heureuse de nuire avec sa face hideuse. Alors, leur beau corps enveloppé dans leur manteau blanc, quittant pour l'Olympe la terre aux larges routes, Conscience et Justice abandonneront les hommes et rejoindront la tribu des Immortels. Il ne restera aux mortels que la souffrance et sa tristesse; contre le malheur il n'y aura pas de recours ».

Comment interpréter le fait qu'Hésiode présente ici Justice et Conscience comme de beaux corps, de femme sans doute, enveloppés, dans un manteau blanc? Ces deux créatures divines quittent la terre, certes, mais elles sont réelles, elles ont un corps, elles sont incarnées, du moins les voit-on ainsi en rêve. Elles pourront donc revenir sur terre un jour et en attendant leur retour, on pourra en conserver un souvenir lui-même incarné et vivant. Platon à son tour dans La République donnera un corps à la Justice, l'identifiera à celui qu'il appellera le Juste, lequel apparaîtra un jour comme une étonnante préfiguration du Christ.

Sans doute est-ce dans ce caractère à la fois idéal et réel de la Justice, transcendant et incarné, qu'il faut chercher la raison de l'attachement des Grecs à son égard. Comment ne pas croire de tout son être en la Justice, lorsqu'elle apparaît non pas comme une idée abstraite mais comme une réalité vivante, un soleil spirituel?

Chapitre 3: De L'État de droit à la démocratie

Au début du XIe siècle, Solon instaurera une justice qui sera fondée sur des lois plutôt que d'être à la merci de l'arbitraire de quelques puissants personnages. Tous les citoyens seront égaux devant cette justice et tous y auront accès, à condition qu'ils veuillent et puissent assurer eux-mêmes leur défense. Le même Solon créera les principales institutions démocratiques, mais il faudra attendre encore un siècle, où la transition sera assurée par des tyrans, pour que la réforme démocratique soit achevée.

Les oligarques avaient si peu le souci de la justice qu'ils finirent par s'entre-déchirer. En se faisant eux-mêmes justice, ils devinrent victimes de cette loi de la jungle qu'ils destinaient à la plèbe. La vendetta se généralisa, achevant de discréditer une justice qui n'était déjà plus qu'une caricature. Pendant ce temps, les pauvres prenaient conscience de leur force, aidés par une nouvelle classe de commerçants et de banquiers, devenus les grands rivaux des propriétaires terriens. L'un des plus beaux moments de l'histoire de l'humanité se préparait ainsi : l'avènement de l'État de droit, lequel suppose le déploiement de l'intelligence dans l'universel.

Accéder à l'universel consiste à juger en s'appuyant sur des critères situés par-delà les intérêts et les préjugés d'un groupe particulier. Au début du VIe siècle avant notre ère, les citoyens d'Athènes ont dégagé le plus beau de ces critères pour juger des régimes politiques: l'idée de justice. Cette idée de justice était certes présente au cœur de tous les êtres humains depuis toujours, mais elle était demeurée voilée, confuse, mêlée à la peur, à l'angoisse. Guidés par Solon, les Athéniens ont dégagé cet idéal de sa gangue. Partout autour d'eux, sauf en quelques endroits, la Mésopotamie par exemple où l'État de droit avait été ébauché, la justice et la force étaient restées mêlées de façon telle qu'il semblait à jamais acquis que la justice était l'intérêt du plus fort. Faisaient la loi et les lois ceux qui avaient le pouvoir de les faire respecter dans leur intérêt. Imaginons l'émerveillement de personnes qui auraient toujours vécu sous un ciel gris le jour où, pour la première fois, elles verraient le soleil briller de toute sa force par-delà des nuages qu'il aurait dissipés. À en juger par la façon dont l'art et la littérature des VIe et Ve siècles sont pénétrés du souci de la justice, les Athéniens ont connu un tel émerveillement quand ils ont vu apparaître une justice, se distinguant non seulement de la force, mais capable de la tenir en respect, tel un soleil qui, en plus de briller, tempérerait la violence des vents et des flots.

Gardons-nous toutefois de voir en Solon un théoricien ayant dessiné le plan détaillé d'un bel édifice social dont on aurait confié la réalisation à des fonctionnaires. Tout s'est passé de façon plus spontanée et plus simple. Solon n'était ni un dieu, ni un modèle de vertu, ni même un héros. On est tenté de dire : ce n'était qu'un sage. On dit même qu'il fit tout ce qu'un habile négociateur aurait fait dans les mêmes circonstances, promettant aux pauvres le partage des terres et aux riches la confirmation de leurs créances. Qui voudrait le lui reprocher puisque, ayant ainsi apaisé les esprits dans les deux camps, il gagna le temps qui lui permit de faire pénétrer ses idées plus avant dans la conscience de ses concitoyens? C'est ainsi qu'il obtint non seulement l'interdiction des procès iniques mais, pour les pauvres, des droits qui fondèrent leur fierté et pour les riches, le maintien de privilèges qui leur évitaient de perdre la face. L'État de droit existait enfin. Par-delà la force des uns et la faiblesse des autres, régnait la justice incarnée dans des lois, parfois étonnantes, comme celle qui taxait d'infamie quiconque refusait de prendre parti dans un débat crucial.

Le poème fondateur

Solon a lui-même rendu compte de son œuvre dans un texte qui a été transmis à la postérité par Aristote. Voici quelques extraits de ce texte, dans la traduction de Marguerite Yourcenar. Solon fait d'abord allusion aux techniques d'arpentage que les riches utilisaient pour s'emparer de la terre de leurs débiteurs insolvables.

« Ô Temps sois mon témoin! Et toi, ô noire Terre,

Mère de tous les dieux! Toi que j'ai délivrée

Des bornes dont tu fus bassement encombrée

Par les accapareurs! Toi que j'ai affranchie!

Redressant la Justice indignement gauchie ».

Plutôt que de devenir esclaves sur une terre appartenant désormais au maître, de nombreux paysans préféraient l'exil. Les lois de Solon permirent à ces exilés de rentrer au pays.

« J'ai ramené dans leurs foyers par Zeus bâtis

Les exilés, innocents ou non, engloutis

Dans le malheur, vendus, chassés ou bien partis

D'eux-mêmes et si longtemps errant à l'étranger

En proie à la misère, au malheur, au danger,

Qu'ils avaient oublié la langue de leurs pères! »

Et voici comment des lois justes font renaître les hommes :

Et d'autres qui tremblaient sous un injuste maître,

Ici même, opprimés, je les ai fait renaître,

Et de nouveau, grâce à mes lois, les voilà libres!

L'expression a des racines profondes en Occident :

« J'ai réparé, j'ai joint, j'ai rapproché les fibres

Aidant les pauvres, juste envers les gens prospères,

En haut ainsi qu'en bas, j'ai placé l'équité.

Un cupide et un lâche eût peut-être hésité

Sans savoir diriger ou tenir en respect

La foule. Je n'ai pas pour être moins suspect

À certains, transigé, pactisé; quand les chiens

Attaquent, le loup les tient en respect; les biens

Reçus grâce à mes lois, ils n'osaient en rêver,

Et de meilleurs que moi vont plus tard m'approuver.

Le grand législateur est aussi un médiateur

J'empêchai que chacun, à son gré n'écrémâ

Le lait de tous. Et quand la colère enflamma

Les deux partis, moi seul, entre eux médiateur,

Je me tins...»

La politique selon Solon: l'art discret

du moindre mal, le contraire de

l'ingeneering social tapageur.

Solon ressemble à Ulysse, comme Périclès ressemblera à Solon. Il ne fait aucun doute que ces Grecs sont inspirés, enthousiastes, au sens qu'ils donnaient eux-mêmes à ce mot : habités par un dieu (en theos). Il ne fait aucun doute non plus que le texte que nous appelons le poème fondateur est l'œuvre d'un être épris de justice. Mais ces mêmes Grecs sont humains, si humains qu'au moment où l'on serait tenté de les idolâtrer, ils posent un geste banal, ils disent un mot de tous les jours, ont une faiblesse commune, comme pour nous rappeler que la mesure, y compris dans l'admiration des meilleurs, est le bien à leurs yeux. De même qu'Ulysse, tout en se laissant éblouir par Nausicaa, toucher par sa grâce, n'en continuait pas moins de faire ses calculs intéressés, de même Solon, si enthousiaste qu'il ait été, n'a jamais cessé de miser avant tout sur la raison, si bien que c'est une phrase qui semble banale qui résume le mieux son oeuvre : « Je ferai des lois si conformes aux intérêts des citoyens, qu'ils croiront eux-mêmes plus avantageux de les maintenir que de les transgresser ». Plutarque dit aussi de Solon « qu'il accommodait bien plus les lois aux choses que les choses aux lois ».

C'est le souvenir des premières lois ouvrières qui peut le mieux nous aider à comprendre ce qu'a pu être l'État de droit pour ceux qui y accédaient après des siècles d'injustice. Voici des travailleurs que des patrons tiennent à leur merci : ils mourront de faim s'ils perdent leur emploi. Les patrons le savent, et ils contrôlent le gouvernement qui pourrait théoriquement prendre la défense des travailleurs. Dans ces conditions, l'ouvrier perd sa dignité d'être humain, et même son autonomie d'être vivant, pour n'être plus, par rapport à la force qui s'exerce sur lui, qu'une chose inerte : marchandise ou machine. Dans Les temps modernes, Charlie Chaplin a parfaitement rendu compte de cette tragédie. Il a montré à toute une société satisfaite de sa démocratie de surface ce que c'est que d'être soumis à la force, sans pouvoir s'appuyer sur le droit pour se défendre contre elle.

Il est essentiel que tous ceux qui jouissent de leur pleine dignité d'êtres humains se souviennent qu'un tel passage à l'État de droit est une conquête récente et fragile de l'humanité et que, à défaut d'une vigilance constante et d'une source d'inspiration très élevée, on retourne toujours par inertie aux rapports de force.

Gardons-nous toutefois de confondre l'État de droit dont il est ici question avec le paradis sur terre dont rêveront un jour les marxistes et autres utopistes. La politique est l'art du moindre mal. C'est dans cet art que Solon a excellé. Grâce à lui, les Athéniens, non pas tous les Athéniens, mais uniquement ceux qui étaient citoyens, sont devenus égaux devant la loi, une loi qui était écrite désormais. Ils n'ont pas eu les mêmes droits, ils ne pouvaient pas tous accéder aux postes les plus recherchés, et si l'effacement des dettes des petits paysans avait mis fin à une injustice grossière, cette mesure n'avait pas élevé les plus pauvres au rang des plus riches.

Pourtant en dépit de toute sa sagesse, Solon s'éloigna d'Athènes en laissant l'impression qu'il avait mécontenté tout le monde. Les riches étaient en colère et les pauvres n'étaient pas vraiment satisfaits. Plutarque lui reproche aimablement d'avoir trop aimé le plaisir, mais c'est peut-être ce qui fit de lui un bon politique. Aimant le plaisir, le sien et celui de ces concitoyens, il n'a pas voulu le sacrifier à des idéaux abstraits, comme le feront plus tard Lénine et Staline. Comme récompense, il n'a eu de son vivant que ce qu'il semble avoir préféré au pouvoir : l'oubli. Il avait cependant suscité la démocratie et ouvert la voie au siècle de Périclès. Lénine et Staline ont eu de leur vivant le pouvoir et la gloire, mais ils laissèrent derrière eux l'enfer. Grâce à Solon, il y aurait en Occident une tradition selon laquelle un créancier ne peut pas contraindre un être libre à être réduit à l'esclavage pour payer ses dettes.

Pisistrate, tyran gardien des lois

Parmi les plaisirs que recherchait Solon, il y avait ceux que lui procurait l'amour d'un certain Pisitrate. Ce même Pisistrate jouera, quelque temps après le départ de Solon, le rôle de tyran.

Mais avant, Athènes connut une longue période d'instabilité, semblable à celle que traversent de nombreux pays contemporains qui, désireux de sortir de la plus sombre oligarchie, ne sont pas encore en mesure de profiter des bienfaits de la démocratie. Une dictature tempérée, comme celle qui a surgi en Chine après la Révolution culturelle, apparaît alors comme une transition heureuse, à condition qu'elle soit capable de favoriser un progrès économique créant certaines des conditions de l'État de droit et de la démocratie.

Grâce à Pisistrate, Athènes connut une telle transition. Par rapport au roi (basileus) qui doit son pouvoir à sa naissance et à une tradition religieuse, le tyran (tyrannos) est un moderne, en ce sens qu'il ne doit son pouvoir qu'au peuple. Ce régime a fait son apparition en Grèce peu avant les événements qui nous intéressent. L'un des premiers et des plus célèbres tyrans fut le Lydien Gygès, dont on dit qu'il tirait son pouvoir du fait qu'il prétendait posséder un anneau magique lui permettant de se rendre invisible!

Pisistrate utilisa pour impressionner le peuple un procédé moins magique mais tout aussi efficace. Il s'infligea à lui-même une blessure et se présenta à l'agora comme un héros, moyennant quoi, le peuple lui donna une garde personnelle qui constitua l'embryon de la soldatesque sur laquelle il pourra compter ensuite. Solon vécut juste assez longtemps pour être témoin de cette manoeuvre et il eut le courage de la dénoncer, mais, en vrai démocrate, c'est au peuple qu'il s'en prit :

Si votre lâcheté fit tout votre malheur

N'accusez pas les dieux d'un honteux esclavage.

Le pouvoir du tyran n'est-il pas votre ouvrage?

La garde qui l'entoure assure sa grandeur.

Devant le nouveau tyran, il fit preuve lui-même d'une telle liberté que ses amis craignirent pour sa sécurité, mais Pisistrate fut bienveillant à son endroit. Ce qui ne l'empêcha pas de réserver tous les postes importants à ses amis et à ses parents.

Athènes était alors divisée en trois factions : les gens de la plaine, aristocrates et conservateurs, les gens du littoral, nouvellement enrichis par le commerce, et les gens de la montagne, petits paysans cultivant des terres ingrates. Chaque faction avait son chef. Lui-même noble, Pisistrate était néanmoins le chef des gens de la montagne, formant le parti populaire. Ses promesses pouvaient plaire aux gens du littoral. C'est ainsi qu'il put consolider son pouvoir, qu'il perdit en cours de route et retrouva par des procédés qui n'ajoutent rien à la gloire des Athéniens qui les ont tolérés. Il rentra un jour dans Athènes, précédé d'une géante nommée Ghyè qu'on avait déguisée en déesse Athéna.

Richelieu pensait-il à Pisistrate quand il disait

qu'un chef corrompu est souvent préférable

à un chef incompétent?

Ce voyou fut dans les circonstances le meilleur chef qu'Athènes pouvait avoir. Il arrive qu'on se montre digne du pouvoir qu'on a acquis par des moyens indignes. Aristote dira de lui qu'il gouverna en citoyen plutôt qu'en tyran. À propos de la tyrannie telle que la pratiqua Pisistrate, l'essayiste anglais Thomas Babington Macaulay parlera de « cette espèce singulière de souveraineté, si souvent mal comprise, reposant non sur la loi et la prescription mais sur la faveur populaire et les qualités personnelles du chef ».

Le cardinal de Richelieu a écrit dans ses mémoires qu'un ministre corrompu est moins dangereux pour l'État qu'un ministre incompétent. La corruption ne touche qu'un infime pourcentage de ses décisions, tandis que l'incompétence les affecte toutes. Pisistrate ne recula pas devant les occasions de s'enrichir et d'enrichir ses amis; quant au reste, il fut un administrateur de talent. Si on ne veut pas lui reconnaître des mobiles élevés, on doit au moins admettre qu'il a été assez intelligent pour faire coïncider ses intérêts avec ceux des plus pauvres parmi les Athéniens. La réforme agraire qui fut sa plus grande réalisation pourrait servir d'exemple encore aujourd'hui. Il ne se contenta pas de diviser les grandes propriétés pour les rendre accessibles aux petits paysans, il fournit à ces derniers les moyens de prospérer en instituant, par exemple, un crédit agricole qu'il alimentait au moyen des profits qu'il obtenait des mines qu'il possédait. Il introduisit la culture de la vigne sur une grande échelle pour tirer un bon parti de terres peu propices à la culture du blé, ce qui supposait qu'il se soit assuré auparavant des voies maritimes nécessaires à l'importation de cette indispensable céréale.

Pisistrate a même poussé la sollicitude pour son peuple jusqu'à instaurer des juges de paix itinérants qui réglaient sur place les différends des cultivateurs et leur évitaient d'énormes pertes de temps. Il lui arrivait de jouer lui-même ce rôle de juge. Il se déplaçait sans escorte, avec un seul esclave, et l'on raconte qu'un jour, regardant un paysan peiner sur un sol ingrat, il lui fit demander combien ce champ rapportait : « Rien que des malheurs et des souffrances, avait répondu le paysan, qui n'avait pas identifié son visiteur; et sur ces malheurs et ces souffrances, il faut encore que Pisistrate prélève sa dîme ». Rentré à Athènes, Pisistrate fit exempter d'impôts le champ en question, qu'on appela ensuite le Champ franc.

« Rien, écrira l'helléniste français Pierre Savinel, ne peint mieux les rapports personnels que ce chef d'État génial avait su établir avec les petites gens, essentiellement des paysans. Il va transmettre à la démocratie du Ve siècle av. J.-C. une classe moyenne de petits propriétaires, ceux que nous verrons encore vivre à la fin du siècle dans les comédies d'Aristophane, classe saine, solide, qui donnera à la démocratie sa force, civique et militaire, en attendant que cette même démocratie, sombrant dans la démagogie, ne corrompe en profondeur ces paysans, et n'instaure une tyrannie populaire, aussi odieuse que la tyrannie des oligarques, conduisant Athènes à sa ruine ». (Les hommes et la terre dans les lettres gréco-latines, Éditions Sang de la Terre, Paris 1988, p. 60.)

Les réalisations de Pisistrate sur le plan architectural, culturel et militaire furent tout aussi remarquables. Dans son célèbre ouvrage sur l'idée d'université, le cardinal Newman, après avoir présenté Athènes comme le modèle de la cité universitaire, dira de Pisistrate que c'est lui qui avait « découvert et nourri le génie de son peuple ».

Clisthène

L'étape décisive

Après une sombre parenthèse, celle durant laquelle un fils de Pisistrate appelé Hippias fut au pouvoir, le peuple athénien eut le génie d'accorder sa confiance à un autre homme juste, fort et éclairé : Clisthène. C'est lui qui va poser l'acte décisif, qui va vraiment créer le nouvel ordre en substituant à l'organisation verticale selon les classes, une organisation horizontale purement territoriale. Il divisa le territoire de la grande Athènes, nommé l'Attique, en circonscriptions appelées dèmes (de démos, peuple). Désormais, quand un Athénien se présentera au tribunal, il ne s'identifiera pas seulement par son nom, et par son patronyme, mais aussi par le dème auquel il appartient. C'est l'inscription sur le registre du dème - l'équivalent du passeport - qui vous constitue citoyen.

Tous cependant n'étaient pas citoyens à Athènes. Outre des esclaves, la cité comptait des affranchis et des métèques, ou étrangers, c'est-à-dire des immigrants en probation. Clisthène accorda la citoyenneté à un grand nombre d'affranchis et de métèques, ce qui renforça le parti du peuple, un citoyen ayant droit de vote. À la fin de l'opération, Athènes comptait 30 000 citoyens et le dème était au centre de sa vie politique, comme le sera la commune dans l'Amérique du XIXe siècle. La population totale d'Athènes à ce moment était d'environ 100 000 habitants.

Le fruit de la démocratie était mûr : il pouvait tomber de l'arbre. Non seulement le peuple élira-t-il désormais ses chefs, mais il pourra aussi les révoquer en tout temps. Les élections n'auront pas lieu tous les quatre ou cinq ans comme c'est le cas maintenant - ce qui fait dire aux gens qu'ils n'ont de pouvoir qu'en ces rares moments où les partis politiques les courtisent pour obtenir leur vote - mais tous les ans. Le poste de premier ministre ou de président n'existait pas. À l'époque de Périclès, c'est le poste de stratège en chef qui en était l'équivalent.

Le citoyen assumait la responsabilité du juge au tribunal. On alla même jusqu'à recourir au tirage au sort pour le choix de certains officiers publics. Agissait-on ainsi par souci d'égalité, ou parce qu'on voulait discréditer une fonction, celle de juge, par exemple, dont se moquera Aristophane? Il est clair en tout cas que les Athéniens ne s'en seraient jamais remis au hasard pour choisir leurs généraux.

Plus de 6 000 citoyens (sur 30 000)

participaient aux assemblées de l'Ecclésia,

sept ou huit heures d'affilée, 70 jours par année, sous le soleil méditerranéen.

Et il existait en outre de nombreux comités et conseils.

Le citoyen était ex officio membre de l'Ecclésia, l'assemblée souveraine des cités, l'équivalent de nos parlements. Il pouvait donc prendre part à tous les débats et à toutes les décisions. Il ne pouvait pas désigner un député pour parler en son nom. On était en démocratie directe et non en démocratie de représentation. Non seulement l'assemblée votait-elle les lois, mais elle prenait encore bien des décisions qui, dans les démocraties actuelles, relèvent du pouvoir exécutif. C'est elle par exemple qui décidait de l'opportunité de déclarer une guerre, elle aussi qui désignait le commandant et approuvait le budget de l'opération. Elle se substituait souvent au pouvoir judiciaire.

Les oligarques, qu'on peut considérer comme de l'époque, firent fortement obstruction aux réformes de Clisthène, allant même jusqu'à faire alliance avec des puissances extérieures pour étouffer la démocratie naissante. Clisthène voulut donc adopter des mesures destinées à empêcher le retour en force du parti des riches. La principale de ces mesures fut l'ostracisme. Ce mot vient de ostrakon, « coquille d'huître »puis « tesson ». Quand un citoyen estimait que tel ou tel grand personnage avait, de par sa richesse, une influence démesurée dans la cité, il pouvait exiger qu'il soit exilé pour dix ans. Il lui suffisait pour obtenir gain de cause, de convoquer une assemblée et de soumettre son accusation au vote, lequel consistait à inscrire le nom de l'accusé sur un tesson.

Cette loi dut donner lieu très tôt à des abus, mais on peut facilement imaginer comment les accusations non fondées pouvaient se retourner contre leurs auteurs. Le petit paysan qui participait à la vie publique à ses frais devait réagir vivement quand il s'était déplacé pour entendre un acte d'accusation dicté, non par des faits, mais par la jalousie personnelle de l'accusateur.

Clisthène avait agrandi et renforcé la classe des petits paysans en poursuivant, tout en l'améliorant, la politique de Pisistrate, laquelle consistait à distribuer des lots aux pauvres et à favoriser leur établissement. Heureux d'avoir ainsi accédé à la liberté et à la sécurité, désormais protégées par des lois, ces petits propriétaires remplissaient correctement leurs obligations. La démocratie directe des origines était aussi une démocratie bénévole où le citoyen, s'il tirait son bonheur de ses droits reconnus, trouvait sa puissance dans ses responsabilités dûment assumées.

On touche toutefois ici aux limites de la réforme de Clisthène. Si un riche pouvait consacrer quelques jours à un débat sans mettre son bien-être en péril, pouvait-il en être ainsi pour le petit paysan qui travaillait seul sa terre et qui vivait souvent assez loin du cœur de la cité où se tenaient les débats? L'inégalité entre les citoyens à cet égard devint plus manifeste quand la classe des marins se développa, au fur et à mesure des victoires athéniennes sur mer.

L'esclavage des uns,

prix de la liberté des autres?

Bien des personnes actives trouvent à peine le temps de nos jours d'aller voter une fois tous les quatre ans. Comment les Grecs du temps de Clisthène pouvaient-ils, tout en faisant leur métier, trouver le temps de faire, bénévolement il va sans dire, le travail d'un député, d'un juge et d'un soldat? Il est incontestable que l'étonnante liberté dont jouissaient les citoyens, que les loisirs, en apparence illimités, qu'ils pouvaient consacrer aux affaires publiques, auraient été chose impossible sans les esclaves. La proverbiale modération des Athéniens, vertu dont Solon se vantait déjà devant Crésus, n'expliquait pas à elle seule le climat de la cité.

Jean-Jacques Rousseau lui-même, dans Le Contrat social, n'a pas craint d'accréditer la thèse selon laquelle la servitude n'est peut-être pas un prix trop élevé pour la liberté :

« Chez les Grecs, tout ce que le peuple avait à faire, il le faisait par lui-même, il était sans cesse assemblé sur la place. Il habitait un climat doux, il n'était point avide, des esclaves faisaient ses travaux, sa grande affaire était sa liberté... Quoi! la liberté ne se maintient qu'à l'appui de la servitude? Peut-être. Les deux excès se touchent. Tout ce qui n'est point dans la nature a ses inconvénients et la société civile plus que tout le reste ».

Faut-il en conclure que chaque citoyen avait au moins un esclave à son service et qu'ainsi, l'ensemble des citoyens constituait de fait une aristocratie élargie? Voici à ce propos l'opinion d'un historien réputé des institutions politiques :

« Il est exact que la liberté démocratique d'Athènes (par exemple) se maintenait en partie à l'appui de l'esclavage. Mais la généralisation selon laquelle les esclaves faisaient les travaux du peuple est erronée. Car la masse des pauvres qui, à Athènes comme dans la plupart des démocraties, étaient la majorité, n'avaient pas d'esclaves, faute d'argent pour l'achat et l'entretien de ceux-ci : la femme et les enfants en tenaient lieu. Si l'on compte à Athènes 50 000 citoyens et 100 000 esclaves, soit le double, il serait tout à fait faux de croire que chacun des citoyens fût propriétaire de deux esclaves ou même d'un seul, dont la possession eût fait de lui un monsieur aux amples loisirs. Il y avait les esclaves employés publics, les esclaves ouvriers dans les usines et les mines, les esclaves domestiques de grande maison. Qualifier une démocratie grecque, en invoquant l'esclavage, d'aristocratie de fait ou même d'oligarchie de fait, serait également, au plan social tout au moins, inexact. Pensons à l'assemblée du peuple athénien telle que la voyaient les yeux critiques de Socrate, avec ses cordonniers, foulons, maçons, colporteurs, brocanteurs! Ce qui est rigoureusement vrai, en revanche, c'est qu'au plan politique (où l'esclave n'existait absolument pas) le citoyen, si pauvre soit-il, est un personnage privilégié et la citoyenneté, si mince que soit son possesseur, est déjà une fonction ». (Jean-Jacques Chevallier, Histoire de la pensée politique, éditions Payot, Paris, 1979).

L'isonomie

Voilà pourquoi, au temps de Clisthène, on employait un mot signifiant « égalité », le mot isonomie (de isos, égal et nomos, loi), pour désigner le nouveau régime politique. C'est à l'égalité politique, et non à l'égalité des droits ou à l'égalité matérielle qu'on attachait alors le plus d'importance. Comment expliquer la loi sur l'ostracisme autrement? Le bannissement d'un riche pour dix ans ne changeait rien à la fortune des autres. La seule chose qu'ils gagnaient par là c'était un peu plus de puissance à l'assemblée. La raison était aussi gagnante, puisque en éloignant ceux qui tiraient leur influence de leur seule richesse, on renforçait la position de ceux qui misaient sur l'intelligence et la parole pour défendre leurs opinions.

La grande différence entre ce que nous appelons démocratie, et ce qu'on appelait alors isonomie, c'est que nous attachons beaucoup plus d'importance à l'égalité des droits et à l'égalité matérielle (bien que nous ne réussissions pas à l'établir) qu'à l'égalité proprement politique. On peut se demander si le citoyen ne renonce pas à l'égalité politique, s'il ne se réduit pas à l'impuissance en se laissant séduire par ce qu'on appelle aujourd'hui les programmes sociaux. Ces programmes ont pour but d'assurer l'égalité des droits et l'égalité matérielle et ils ont pour effet de transformer les citoyens en clients, rôle incompatible avec leurs responsabilités et leur puissance politique. Certes, il faut disposer d'un minimum de bien-être pour être en mesure d'assumer ses responsabilités civiques, mais de toute évidence, l'idéal est que ce bien-être soit assuré par la société civile et ses diverses solidarités, et non par l'État.

L'ostracisme aujourd'hui

L'équivalent de l'ostracisme serait-il une bonne chose dans les démocraties contemporaines?

Peut-on seulement imaginer qu'au Canada, en France ou aux États-Unis, un simple individu puisse obtenir le bannissement d'une personne qu'il juge trop influente en raison de sa richesse, à la seule condition qu'il réunisse un certain nombre de signatures?

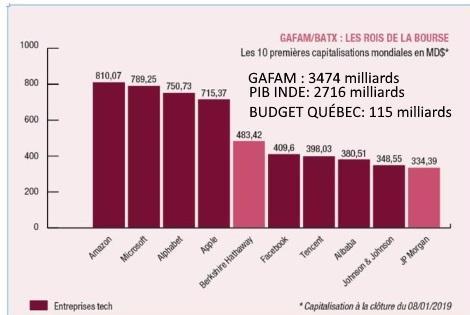

On voit mal comment une telle chose serait possible à notre époque, la richesse étant considérée comme un bien et même, chez les protestants en particulier, comme le signe d'une élection divine. Pour aller aussi loin que les Athéniens, et obtenir le même effet, il faudrait aujourd'hui une sanction plus dure que le bannissement. Dans la Grèce ancienne, la présence physique, le rayonnement immédiat et direct de la personne, la persuasion par la parole vivante avaient une importance qu'ils n'ont plus à l'heure actuelle. Des personnages influents pourraient tout aussi efficacement tirer des ficelles depuis un pays étranger que depuis leur siège social. Pour ramener leur influence à la mesure de celle d'un citoyen qui n'a que ses mérites personnels pour atouts, il faudrait amputer leur fortune et démanteler leurs empires financiers et industriels.

Les lois contre les monopoles sont les seules qui, dans nos démocraties, ressemblent un peu, par leurs effets, à la loi sur l'ostracisme. Elles sont toutefois dictées par les impératifs de la concurrence et non par une exigence d'égalité entre les citoyens sur le plan politique. Il n'y a dans nos pays aucune limite à la richesse, à la condition que cette dernière ne nuise pas à la concurrence dans les divers secteurs de l'économie.

Les démocrates grecs étaient-ils donc, par rapport à ceux d'aujourd'hui, des êtres pleins de ressentiment qui ne pouvaient qu'envier la richesse d'autrui au point de vouloir s'en venger? Rien ne justifie une interprétation aussi négative de l'ostracisme, lequel trouve son explication en premier lieu dans l'horreur que la démesure inspirait aux Grecs et, en second lieu, dans l'histoire et la nature de ces petites cités où tout, à commencer par les abus de pouvoir, était transparent.

Chapitre 4: Le siècle de Périclès

Le cours normal des événements s'arrête ici pour faire place à un homme qui marquera son temps plus qu'il ne sera marqué par lui. Au moment où Périclès accède aux plus hautes fonctions, Athènes est déjà engagée dans un processus qui l'oblige, pour payer ses largesses aux citoyens, à accroître son empire en augmentant le tribut exigé de chaque cité conquise. La dégradation de la situation est inévitable. Périclès fera durer le statu quo pendant plus de trente ans et ce statu quo sera l'une des époques glorieuses de l'humanité.

Les conditions pour que s'accomplisse le miracle grec étaient réunies. Il ne manquait à Athènes qu'un chef qui soit à la hauteur des circonstances, comme Solon, Pisistrate et Clisthène l'avaient été. Ce chef, ce sera Périclès qui présidera aux destinées d'Athènes pendant plus de trente ans, de l'an ~462 à sa mort, survenue en ~429.

Comme ses plus illustres prédécesseurs, Périclès est un aristocrate qui a conquis le cœur des Athéniens en donnant l'exemple de la vertu. À sa mort, on constata que sa fortune ne s'était pas accrue. Il donna plus à sa cité qu'il ne reçut d'elle. La sollicitude dont il fit toujours preuve pour son meilleur ami, le philosophe Anaxagore, donne la mesure de son humanité. Ayant renoncé à ses terres, Anaxagore avait toujours vécu, bien modestement, de la générosité de Périclès. « On dit, raconte Plutarque, que dans sa vieillesse, se voyant négligé par Périclès, que ses grandes affaires empêchaient de penser à lui, il se coucha et se couvrit la tête de son manteau, résolu de se laisser mourir de faim. Périclès n'en fut pas plus tôt informé qu'accablé de cette nouvelle, il courut chez lui, et employa ses prières les plus pressantes pour le détourner de son dessein : - "Ce n'est pas vous que je pleure lui disait-il, c'est moi qui vais perdre un ami dont les conseils me sont si utiles pour le gouvernement de la république." Alors, Anaxagore se découvrant la tête : - "Ceux qui ont besoin d'une lampe ont soin d'y verser de l'huile" ».

Périclès fut-il un roi plébiscité, comme certains le lui ont reproché, ou un authentique représentant du peuple? Fut-il un démagogue rusé ou un serviteur éclairé de la chose publique? À l'altitude où il se meut, les contraires se rejoignent. Le peuple lui donna le pouvoir pour longtemps, mais Périclès fut toujours tenu de rendre des comptes. Il était aimé, admiré, mais non idolâtré et il craignait sans doute plus le peuple que le peuple ne le craignait.

Une population qui, au théâtre, accordait le premier prix tantôt à Sophocle, tantôt à Euripide, qui admirait des sculpteurs comme Phidias, discutait avec des philosophes comme Anaxagore et Socrate, pouvait-elle idolâtrer son chef? Elle se moquait plutôt de lui avec une aimable familiarité. Son surnom de « tête d'oignon » était connu de tous. Il avait, en effet, la tête d'une longueur disproportionnée. Quand il ordonna la construction de l'Odéon, le poète comique Cratinus se moqua de lui en ces termes :

« Ce nouveau Jupiter à tête d'oignon

Et dont le vaste crâne est gros de l'Odéon,

Périclès, vient à nous, tout fier de l'avantage

D'avoir de l'ostracisme évité le naufrage »

Même quand il était au faîte de sa gloire, il pouvait accueillir de bonne grâce une critique et même une raillerie. Après son éclatante victoire contre Samos, il fit lui-même l'oraison funèbre des citoyens morts dans cette guerre. « Lorsqu'il descendit de la tribune, nous dit Plutarque, toutes les femmes allèrent l'embrasser et lui mirent sur la tête des couronnes et des bandelettes, sauf Elpinice, qui lui dit, en s'approchant : "Voilà sans doute Périclès, des exploits bien admirables et bien dignes de nos couronnes, d'avoir fait périr tant de braves citoyens, non en faisant la guerre aux Phéniciens ou aux Mèdes, comme mon frère Cimon, mais en ruinant une ville alliée qui tirait de nous son origine". Périclès se mit à sourire...»

Il arrivait que l'Assemblée refuse à Périclès les crédits qu'il réclamait. « Très bien, dit-il un jour dans une telle circonstance : je paierai moi-même les travaux, mais je mettrai mon nom sur les monuments et non celui du peuple d'Athènes ». « À ces mots, nous dit Plutarque, soit par admiration pour sa grandeur d'âme, soit par jalousie, on ne voulut pas lui céder la gloire de tant de beaux ouvrages, tout le peuple s'écria qu'il n'avait qu'à prendre dans le trésor de quoi en couvrir les frais et de ne rien épargner ».

Ce fut un orateur de tout premier ordre. On a parfois le sentiment que ses concitoyens le contredisaient pour le seul plaisir de l'obliger à faire un beau discours. Thucydide, l'un de ses principaux rivaux devant l'Assemblée, était aussi l'un de ses admirateurs. « Quand je lutte contre lui, disait-il, et que je l'ai jeté par terre, il soutient qu'il n'est pas renversé et il finit par le persuader aux autres spectateurs ». Il faisait la guerre par nécessité ; c'est dans le développement des arts qu'il mettait son plaisir et s'il perdit jamais le sens de la mesure, ce fut dans la recherche de la beauté. Jamais un programme de plein emploi - car c'était là le but de Périclès - ne produisit tant de chefs-d'œuvre. Le Ve siècle av. J.-C. est appelé tantôt le Siècle d'or, tantôt le Siècle de Périclès. La statue d'Athéna exécutée par Phidias était en or. C'est ce chef-d'œuvre qui donna le ton des travaux d'embellissement d'Athènes, dont Phidias assura d'ailleurs l'intendance. Cinq siècles plus tard, les visiteurs d'Athènes étaient encore étonnés qu'on ait pu en si peu de temps construire des monuments destinés à l'immortalité. D'habitude, le temps consacré à la réalisation d'une œuvre donne la mesure de sa longévité. « Aussi, ce qui rend plus admirables les édifices de Périclès, nous dit Plutarque, c'est qu'achevés en si peu de temps, ils aient eu une si longue durée. Chacun des ouvrages était à peine fini qu'il avait déjà, par sa beauté, le caractère de l'antique; cependant aujourd'hui, ils ont toute la fraîcheur, tout l'éclat de la jeunesse : tant y brille cette fleur de nouveauté qui les garantit des impressions du temps! Il semble qu'ils aient eux-mêmes un esprit et une âme qui les rajeunissent sans cesse et les empêchent de vieillir ».

Deux mille ans après ce commentaire de Plutarque, on admire toujours le Parthénon.

Anaxagore, l'ami et le maître

Quelle éducation Périclès avait-il donc reçue pour exceller ainsi dans tous les domaines, pour s'entourer de la plus belle constellation de génies qui ait jamais été rassemblée dans un même lieu et pour donner une indicible unité à la variété des œuvres qu'il ordonnait, depuis les jeux de musique de la fête des Panathénées jusqu'à la chapelle des mystères à Éleusis?

Nous avons vu comment Périclès s'est porté au secours du philosophe Anaxagore, quand ce dernier était disposé à se laisser mourir. L'amitié de ce sage, qui était aussi un savant, eut sur lui le même effet bienfaisant que celle de Solon sur Pisistrate.

« L'ami le plus intime de Périclès, nous dit Plutarque, celui qui contribua le plus à lui donner cette élévation, cette fierté de sentiments, peu appropriée, il est vrai, à un gouvernement populaire; celui enfin qui lui inspira cette grandeur d'âme qui le distinguait, cette dignité qu'il faisait éclater dans toute sa conduite, ce fut Anaxagore de Clazomène, que ses contemporains appelaient l'Intelligence, soit par admiration pour ses connaissances sublimes et sa subtilité à pénétrer les secrets de la nature, soit parce qu'il avait le premier établi pour principe de la formation du monde, non le hasard et la nécessité, mais une intelligence pure et simple qui avait tiré du chaos des substances homogènes. Pénétré de l'estime la plus profonde pour ce grand personnage, instruit à son école dans la connaissance des sciences naturelles et des phénomènes célestes, Périclès puisa dans son commerce non seulement une élévation d'esprit, une éloquence sublime éloignée de l'affectation et de la bassesse du style populaire, mais encore un extérieur grave et sévère que le rire ne tempérait jamais, une démarche ferme et tranquille, un son de voix toujours égal, une modestie dans son port, dans son geste et dans son habillement que l'action la plus véhémente, lorsqu'il parlait en public, ne pouvait jamais altérer. Ces qualités, relevées par beaucoup d'autres, frappaient tout le monde d'admiration ».

Cette vision d'un monde gouverné par une intelligence suprême est de toute évidence le principe secret de la merveilleuse unité que Périclès a introduite dans toutes ses œuvres. Les penseurs de cette époque s'intéressaient aussi bien aux lois qui régissent l'univers qu'à celles qui régissent les sociétés humaines. La politique était à leurs yeux indissociable de la cosmologie. La ressemblance entre le macrocosme et le microcosme allait de soi. Le macrocosme c'était l'univers, le microscosme c'était tantôt la Cité, tantôt l'âme humaine.

Cette intelligence qu'Anaxagore voyait à l'oeuvre dans le cosmos, Périclès s'efforça de la faire régner sous la forme de la justice, dans la cité qu'il dirigeait, sous la forme de l'harmonie, dans les œuvres d'art qu'il commandait. Dans un poème intitulé Le temple d'Éphèse, Victor Hugo trouvera des accents inoubliables pour évoquer l'unité d'inspiration des grandes cités grecques dont Athènes est le modèle :

« Ma symétrie auguste est soeur de la vertu...

Sparte a reçu sa loi de Lycurgue rêveur,

Moi, le temple, je suis législateur d'Éphèse;